#The Last of Us 이야기

게임은 고도화된 대중문화의 한 갈래이자 예술이라고 이야기하지만,

사실 그 질적 수준이나 영향력 혹은 작품이 갖는 무게감은 소설이나 영화의 그것과는 현저히 차이가 있다.

물론 게임이 그 이상의 가치를 지닐 수도 있으며, 게임만이 보여줄 수 있는 경지가 있음을 실현한 게임들이 다수 있다.

대표적으로 너티독의 'The Last of Us'를 꼽겠다.

'The Last of Us'는 영화로 치면 '라이언 일병 구하기'와 같은 주제의식을 가진 작품이다.

인간 생명의 가치는 상대적인가? 무엇으로 가늠하는 가?에 대한 다소 고전적일 수 있는 '질문'

다만 게임으로서 'The Last of Us'는 영화가 다가갈 수 없는 경지에 한달 더 내딛는다.

'The Last of Us' 를 플레이했다면 '엘리'와 '엘리를 제외한 모든 인류의 미래' 사이에서 어떠한 고민도 없이

'엘리'를 택했던, 그 과격한 결정을 했던 조엘의 행동을 이해하지 못할 사람은 없을 것이다.

게임은 단순히 이야기를 통해 청자에게 '질문'하지 않았다,

그저 내가 한 행동이 옳은 가에 대한 사유를 기다린다.

계절을 함께하고 사선을 건너서 온 '엘리'와의 여정 후에, 과연 너는 '엘리'를 포기할 수 있느냐고.

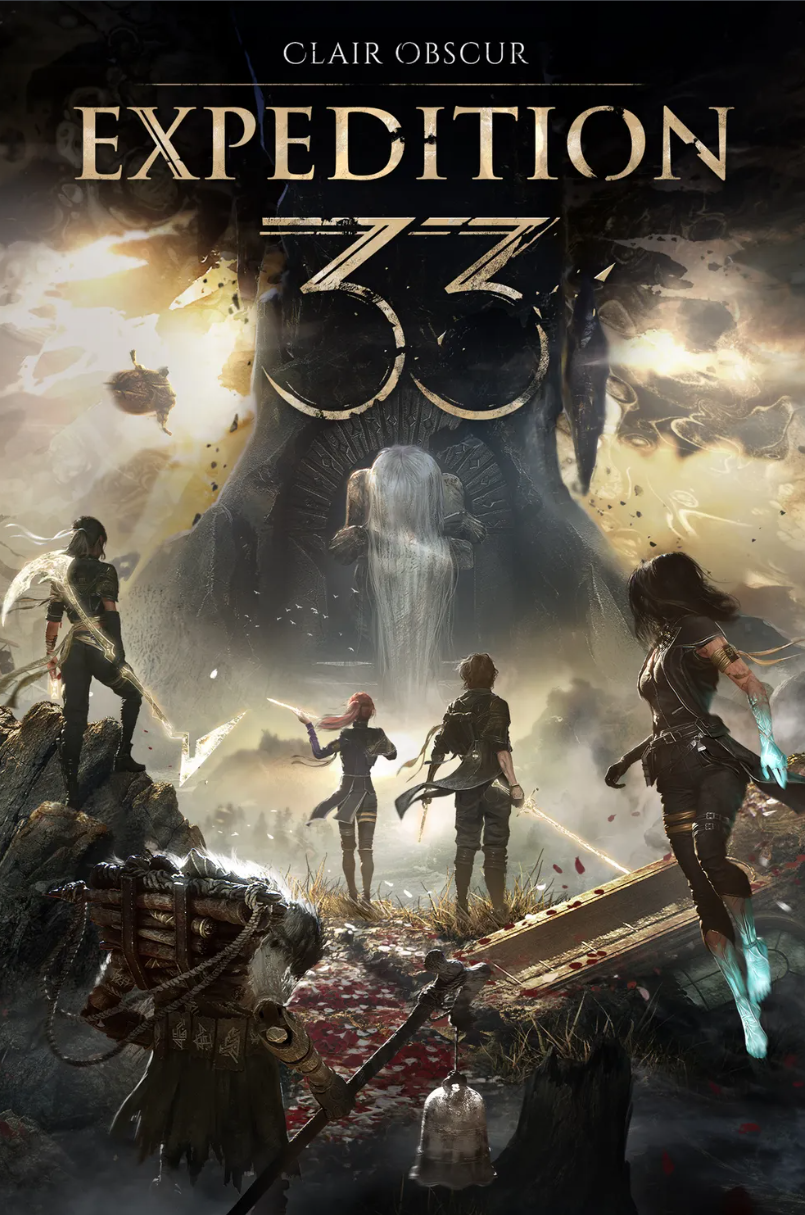

#33원정대가 이룬 성취

게임의 서사와 연출은 'The Last of Us' 이후 사실 많은 영역에서 정체했다. 심지어는 그 후속작 까지도.

그런데 갑작스레 나타난 이 벼락과도 같은 33원정대는 게임이 다시 비평받을 가치가 있는 예술의 영역에 있노라 강변한다.

액자식 구성은 흔한 방식이다.

현실과 환상과의 경계에서 갈등하는 나약한 인간과 붕괴하는 자아도 영화에선 흔한 소재다.

영화 'Open Your Eyes'를 떠올려 보라. 33원정대는 어쩌면 이를 모티프로 한 변주에 가깝다.

하지만 33원정대는 'The Last of Us'의 그것을 떠올리게 한다.

작가는 청자의 몰입을 위해 이야기의 개연성을 우선하여 극을 구성한다.

현실과 환상의 충돌을 이야기할 때, 결론에서 항상 '아무리 힘들어도 현실을 직시해야지'라는 메시지가 채택되는 이유도 그때문이다.

이에 반하는 행동에 타당성을 부여하려면 그만큼의 당위성과 개연성이 필요한데, 쉬울리가 없다.

주인공의 선택은 사회의 보편적 가치와 부합해야 한다.

하지만 33원정대는 조금 달랐다.

환상에 갖혀서 고통스러워 하는 베르소와 현실이 고통스러워 도망쳐온 알리시아는 다 각자의 당위성을 갖는다.

베르소는 동기도 강하지만보편적 가치에 부합한다.

반면, 알리시아는 플레이어와 여정을 함께하며 교감한 후 질문한다. 이 세계를 너의 손으로 파괴할 수 있느냐고.

물론 여전히 게임은 'Open Your Eyes'라는 영화처럼 고통스러운 현실을 마주할 것을 제안한다.(연출적으로)

하지만 그 과정이 플레이어에겐 사뭇 고통스러웠고, 번민하게 만들었다.

구스타프도, 그의 연인도, 루네도, 시엘도, 아이들도 모두 꽃잎이 되어버리게 내버려둘 수 있느냐고.

#게임이 도달할 수 있는 영역

33원정대는 작품으로 비평받을 만한 가치가 있다.

알리시아는 우리가 현실을 마주하는 것이 얼마나 고통스러운 일인지를 투영한다.

현실이 절망적이고, 이를 대체하는 환상이 현실보다 나을 수 있다면,

환상이 나를 위로해주고 현실은 그저 저 멀리 떠 있는 기억에 지나지 않는다면,

우리는 과연 스스로를 현실로 이끌어내기 위해 어떤 설득을 할 수 있을지 사유하게 만든다.

영화 'Le Grand Bleu'의 명대사를 마지막으로 붙여본다.

"가장 힘든 것은 바다 맨 밑에 있을 때야. 왜냐하면 다시 올라와야 할 이유를 찾아야 하거든. 물 속 깊이 내려가면 바다는 더이상 푸른 빛이 아니고, 하늘은 기억 속에만 존재하고, 남은 것은 오직 고요. 고요 속에 머물게 되지."

(이 글은 AI로 쓴 것이 아니다.)

'관심사' 카테고리의 다른 글

| 로또1170회 당첨번호, 분석과 후기! 이번 주 행운의 주인공은? (1) | 2025.05.04 |

|---|---|

| 서민재, 임신 발표와 그 이후의 파장 (1) | 2025.05.04 |

| 이병헌, 이민정 부부 갈등 (2) | 2025.05.04 |

| When Life Gives You Tangerines - Discovering Jeju’s Beloved Fish, Jogi (Yellow Croaker) (1) | 2025.04.05 |

| AI로 무언가를 만들어 낸다는 것 (1) | 2025.03.10 |